IV Simposio de Arte Rupestre

Rupestre.equiponaya.com.ar

Rupestre.equiponaya.com.ar

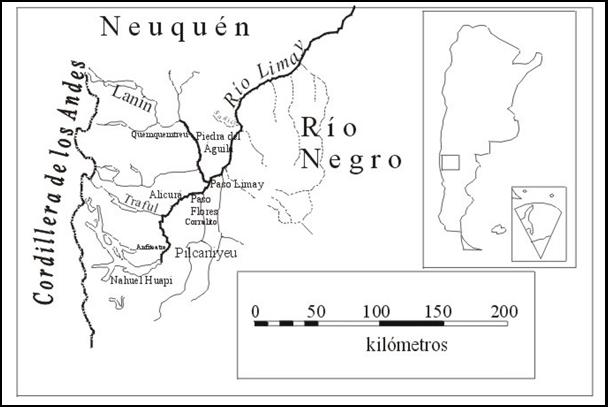

En la primera parte de este trabajo, trataremos de estimar el ritmo de creación de sitios de arte rupestre en un área de la cuenca del río Limay comprendida entre el lago Nahuel Huapi y el arroyo Sañicó (donde se encuentra la ciudad de Piedra del Águila) (Fig. 1). Incluye toda la cuenca superior y parte de la cuenca media, una superficie de unos 37.000 km².

Para hacer estimaciones firmes necesitaríamos un inventario exhaustivo de sitios (y de sus motivos), certidumbres cronológicas y clasificaciones estilísticas precisas. Veamos los hechos:

Fig. 1. Mapa de la cuenca alta y de parte de la cuenca media del río Limay, con indicación de las áreas de investigación mencionadas en este trabajo

Quisiéramos estimar la frecuencia de plasmación de signos o de sitios de arte rupestre. ¿Con qué unidades de medida? Para los tiempos, la unidad será el milenio, en correspondencia con la imprecisión de las cronologías. Ahora bien, ¿contaremos signos por milenio o sitios por milenio? Necesariamente, lo segundo, porque (tal vez en consideración al lector) las publicaciones generalmente no incluyen inventarios completos de motivos.

Pero son varios los sitios que han sido ornados con motivos rupestres asignables a distintos estilos. Como hay buenas razones para considerar que esas diferencias estilísticas son también temporales, computaremos cada sitio tantas veces cuantos estilos incluya (ver Apéndice).

Clases de signos rupestres y sus respectivas cronologías

A los solos efectos de esta comunicación, resultó conveniente utilizar una clasificación muy simple que atiende a posición topográfica, signos, estilos y modalidades de los motivos rupestres:

“...los perniciosos signos...”- Ilíada, VI:168

Las estrías en el piso de roca de las cuevas Epullán Grande y Casa de Piedra del Ortega son, respectivamente, anteriores a 9970 ± 100 y a 2840 ± 80 (Crivelli Montero y Fernández 1996; Crivelli Montero y Fernández 2000; asimismo, ver el Apéndice). Boschín (2001:74) refiere incisiones similares en Cueva y Paredón Loncomán, anteriores al tercer milenio AP, que creemos aún inéditas.

La sola contemplación de las incisiones basales de Epullán Grande bastó para saber que el mundo hubiera preferido otra cosa. Ya hubimos de responder a errores de hecho y de metodología (Crivelli Montero y Fernández 2000); después, Boschín (2001:74) transcribió erróneamente una frase que, entrecomillada, nos atribuye.

La simplicidad de los trazos y las diferencias que guardan entre sí los de los dos primeros sitios mencionados hacen opinable la creación de un estilo peculiar para estas manifestaciones tan impopulares; por eso, simplemente las incluimos en una clase de signos caracterizados por topografía (roca basal de cuevas), tecnología (grabado) y morfología (trazos rectilíneos o levemente curvos). En cambio, no cabe desvincularlas sobre bases exclusivamente cronológicas, porque las dataciones referidas corresponden a los sellos sedimentarios y son terminus ante quem, es decir, edades mínimas. Esta circunstancia hace incierto el lapso durante el cual se plasmaron sitios de incisiones en la roca de base. Utilizaremos la estimación de 7 milenios.

“... era sitio donde convergían varias rastrilladas ... “ González 1967:38

Fue definido por Menghin (1957:66-69); en la sistematización de Gradin (1988:59-60), es la tendencia Representativa-esquemática (II.b). Localmente, los motivos consisten en pisadas humanas, de ave (tridígitos), de artiodáctilo, de felino y círculos con punto o con raya central, cúpulas, alineaciones de puntos, etc. La técnica más común ha sido el grabado, pero también hay motivos pintados y grabados sobrepintados.

Por lo menos en cuatro sitios del área enfocada pudieron fecharse sedimentos arqueológicamente fértiles que cubrían grabados de este estilo (Tabla 1):

Sitio |

Años AP |

Bibliografía |

Cueva Epullán Grande |

2740 ± 50 |

Crivelli Montero et al. 1996:219 |

Casa de Piedra de Ortega |

2710 ± 100 |

Crivelli Montero 1988:7 |

Cueva Visconti |

2526 ± 93 |

Ceballos y Peronja 1984:109 y116 |

Cueva Epullán Chica |

2200 ± 60 |

Crivelli Montero et al. 1996:219 |

Tabla 1. Sitios con motivos de pisadas sellados por sedimentos fechados radiocarbónicamente

En Cueva Sarita I, algunos grabados del estilo de pisadas estaban cubiertos por sedimentos (de cronología no especificada) que contenían materiales asignados al Patagoniense Acerámico, un componente iniciado en 1980 ±105 AP (Boschín 1996:333 y 2000:45).

Como en el caso anterior, tenemos que tratar con cronologías mínimas (aunque bastante coincidentes), con lo que, de nuevo, la estimación del lapso de vigencia de este estilo es necesariamente incierta. Utilizaremos el valor de 2100 años, dando por supuesto que se inició hacia 2800 AP y que hacia 700 AP estaba cayendo en desuso. Es posible que haya perdurado algo más: los grabados de pisadas de Cueva Loncomán fueron puestos en vinculación -al menos provisionalmente- con un componente patagoniense cerámico (Boschín 1996:333), en tanto en la Casa de Piedra de Ortega se grabaron algunas pisadas sobre superficies exfoliadas que tienen aspecto bastante fresco.

“... adornados con moñitos/todos del mismo color.”- Pascual Contursi, Mi noche triste

A los fines de esta comunicación, agrupamos en esta categoría los estilos de grecas y de miniaturas de Menghin (1957:70-77) y coincide, al menos aproximadamente, con el estilo Lineal complejo (III.b) de Gradin (1988:62-63). Incluye motivos formados mediante trazos escalonados o almenados, triángulos opuestos por el vértice, antropomorfos esquemáticos, etc. La técnica más frecuente ha sido la pintura y el color, el rojo; pero también hay signos grabados y pinturas de otros colores. Buena parte del repertorio evoca motivos textiles o cesteros y reaparece en la decoración de quillangos.

Las principales orientaciones cronológicas regionales de que nos valemos son:

Coincidentemente, Boschín atribuye los diseños rupestres geométricos complejos del área de Pilcaniyeu a las sociedades patagonienses alfareras (Boschín 2000:62).

Aunque necesitamos más precisiones cronológicas sobre los inicios de este estilo, lo consideramos vigente por lo menos desde 700 AP (aunque Rincón Chico 2/87 no tiene por qué ser el primero de su especie) y perdurando aún en tiempos de contacto. Le atribuimos una duración de unos 650 años.

Son obviamente posthispánicos (no adoptamos la cronología propuesta al respecto por Pedersen [1979:26-8]). Deben haber coexistido con los finales del estilo de grecas.

Agrupamos aquí los motivos que no caben en las categorías anteriores y los casos en los que el deterioro de los motivos o la insuficiencia de los datos bibliográficos impedían una definición estilística útil para nuestros fines. Suman aproximadamente el 20% de los casos, de manera que reunirlos en una única categoría y por exclusión sólo se justifica por el objetivo de este trabajo, que requiere aproximaciones cronológicas que para estos signos aún no están disponibles.

Los sitios tomados en cuenta constan en Albornoz 1996; Albornoz y Cúneo 2000; Amadeo Artayeta 1950; Boschín 1994, 1997, 2000 y 2001; Bruch 1902 y 1904; Casamiquela 1968; Ceballos 1982; Ceballos y Peronja 1984; Crivelli Montero 1988; Crivelli Montero et al. 1996; Crivelli Montero y Fernández 2000; Crivelli Montero, Fernández y Pardiñas 1991; Fernández 2001; Llamazares 1982; Nacuzzi 1991; Pedersen 1959, 1963 y 1979; Plautz de Freschi, Smekal y Yerio 1975; Sánchez Albornoz 1958-59; Sanguinetti de Bórmida et al. 2000.; Sanguinetti de Bórmida y Curzio 1985; Schobinger 1956; Schobinger 1959; Silveira 1992; Silveira y Fernández 1991; Vignati 1944b, 1944c, 1944d, 1944e; además, se ha utilizado documentación propia inédita. Se excluyeron cómputos el discutido caso Gingin (resumen en Findling 1982) y las informaciones periodísticas no ratificadas por publicaciones científicas.

En cuanto a la preservación diferencial de los motivos, anotemos ante todo que la mayor parte de los soportes son ignimbritas, rocas friables en grado diverso. Estimamos que el riesgo de alteración/destrucción es máximo en el caso de la pintura, tanto por el vehículo elegido para materializar los signos como porque éstos suelen estar más expuestos a los elementos. En compensación, ha sido la técnica más comúnmente usada en los motivos más tardíos (grecas), lo que probablemente compense un tanto aquella mayor fragilidad. La tasa de alteración de los grabados en techo y paredes de sitios bajo roca debe haber sido menor. En cuanto a los grabados basales, luego de un lapso de alto riesgo por tránsito, quedaron cubiertos por sedimentos que en alguna medida los protegieron. Fuera de estas consideraciones muy genéricas, no ha sido posible controlar efectivamente la incidencia de la preservación diferencial.

Aceptando las convenciones estilísticas y cronológicas propuestas más arriba, podemos tener una idea de la frecuencia de creación de sitios de arte rupestre en el área. Se recordará que a nuestros presentes fines, un sitio se computa tantas veces cuantos estilos de arte rupestre contenga.

La Tabla 2 y la Fig. 2 muestran que los sitios del estilo de grecas no sólo son los más numerosos sino también los que con más frecuencia se han creado por unidad de tiempo. El ritmo de plasmación de sitios de grecas quintuplica al de sitios de pisadas. Esta intensificación del arte rupestre hacia tiempos inmediatamente anteriores al contacto con los europeos sería aún más marcada si se admite la posibilidad, ya aludida para Casa de Piedra de Ortega y Cueva Loncomán, de una perduración de la temática de pisadas. No es muy probable que las adiciones y las rectificaciones estilísticas o cronológicas cambien drásticamente este panorama.

|

|||||

|

|||||

|

Tabla 2. Total de sitios computados (con exclusión de los asignados a Otros Estilos), perduración estimada de cada estilo y media de sitios por milenio

Fig. 2. Cantidad de sitios de arte rupestre por estilo o clase (con exclusión de Otros Estilos) y media de sitios por milenio

Acabamos de constatar que a lo largo de la época prehispánica se incrementó el ritmo de creación de sitios de arte rupestre. No se trata de un fenómeno aislado: en varios aspectos del registro arqueológico regional se nota una tendencia a la intensificación. Enumeramos sucintamente: se crean nuevos sitios, las superficies ocupadas son más extensas y se las prepara más cuidadosamente, crece la densidad de artefactos y de ecofactos por unidad de espacio y de tiempo y el espectro alimentario se amplía levemente con especies que ocupan niveles tróficos más bajos y/o que requieren más procesamiento. Interpretamos que estos indicios expresan, directa o indirectamente, crecimiento demográfico (Informe 2000).

Razonando desde una perspectiva atomicista o mecanicista, no necesitaríamos ninguna hipótesis adicional para dar cuenta del creciente número de sitios parietales, ya que, simplemente, había más gente, esto es, más agentes potenciales de autoría de signos. Sin embargo, hay cuestiones cualitativas por discutir. Se sabe que los signos transmiten información, a veces independientemente de la voluntad de quienes los utilizan. En los casos que tratamos, los códigos se han perdido y los sentidos precisos resultan inescrutables. Pero damos por supuesta cierta congruencia entre las conductas de plasmación de signos y el papel social que éstos cumplían. Veamos en primer lugar si esas conductas variaron a lo largo del tiempo.

Cualesquiera hayan sido las razones por las que se hicieron, las incisiones basales sólo estaban a la vista de unos pocos circunstantes. Si portaban algún mensaje, los destinatarios o al menos los testigos difícilmente excederían la unidad social de residencia.

También los motivos de pisadas están generalmente confinados a la inmediatez del área ocupada (una cueva o alero, en la mayoría de los casos documentados). Sin embargo, en varios sitios se extienden a las superficies próximas, lo que, deliberadamente o no, los hace visibles desde cierta distancia. Es el caso de la Casa de Piedra de Ortega y posiblemente también el de la Cueva Loncomán, de la cual Boschín (1996:333) refiere que paredes, techo y paredón contiguo están cubiertos por grabados de pisadas. Al menos dos sitios de este mismo estilo se encuentran en paredones no asociados a espacios habitados: Barda Esteban, en Paso Limay, y El Manantial (Crivelli Montero, Fernández y Pardiñas 1991, fig.

6).

En cuanto a las grecas, aunque no faltan dentro de los sitios cobijados, es común que se desplieguen en soportes muy visibles -generalmente paredones-, a veces no asociados de manera inmediata con un asentamiento. Limitándonos a nuestras áreas de investigación, es el caso de El Monito, la Casa de Piedra de Curapil, Paredón Sur y Rincón Chico 2/87.

En resumen, notamos en el largo plazo una tendencia hacia la exteriorización de los signos rupestres, que quedan cada vez más expuestos a miradas ajenas o distantes. Al parecer, en el transcurso del tiempo los destinatarios de los signos cambiaron o -lo que es parecido- los signos cambiaron de función. En un ámbito menos académico, diríamos que el arte rupestre regional traza una trayectoria temporal desde el intimismo a la proclama.

En segundo lugar, tantearemos los posibles correlatos sociales de las conductas asociadas a los diferentes estilos o clases de signos. En un extremo de la escala temporal tenemos los casi recónditos grabados basales, que acabamos de vincular con el ámbito intragrupal. A su turno, las pisadas quedaron generalmente confinadas a la órbita del sitio y, por lo tanto, a la del grupo de cohabitación, aunque en contados casos lo exceden. A estas dos modalidades (grabados basales y pisadas) les cuadraría una función integradora. La vinculación del ülüngásüm (y figuras míticas asimilables, como Elel) a la vez con el arte rupestre y con los ritos de pubertad femenina hacen por lo menos plausible la hipótesis de que las cuevas con paredes y techo decorados pueden haber sido un equivalente o sustituto de la “casa bonita” en la que se encerraba a la joven (ver Casamiquela 1960, 1987 y 1988, con fuentes). Este rito patagónico de pasaje, bastante bien documentado, suponía una representación colectiva que estimulaba la cohesión social, y tanto importaba que no se lo omitía ni aún mediando peligro inminente (Villarino 1972: 1109). Pero no hay pruebas directas de un uso tal de las cuevas ni garantías en la proyección de los datos etnográficos al pasado lejano.

En cualquier caso, hay que destacar cuánto cambió el paisaje arqueológico con la aparición del estilo de pisadas. En la Fig. 3 se utilizan los mismos datos de la Fig. 2, pero los valores se proyectan en una escala logarítmica, para hacer evidentes las tasas de variación en las cantidades de sitios por milenio entre cada modalidad (Neter y Wasserman 1973:135-144). La línea respectiva indica que el estilo de pisadas marca el mayor incremento relativo. En otras palabras, después de milenios en los que el paisaje arqueológico regional casi no mostraba diacríticos fijos y duraderos, con el advenimiento del estilo de pisadas quedó literalmente sembrado de ellos. Un cambio de estas proporciones ya no se repetiría.

Deberíamos estudiar mejor qué acontecía en la región hacia 3000/2800 AP, cuando suponemos se iniciaba el estilo de pisadas.

Fig. 3. Cantidad de sitios de arte rupestre por estilo o clase (con exclusión de Otros Estilos) y media de sitios de cada clase por milenio. Las medias se han proyectado en escala logarítmica (ordenada derecha), de manera que la línea representa la variación relativa.

En el otro extremo de la escala temporal encontramos las grecas, cuya posición notoria sugiere destinatarios intergrupales. Sabemos que la vigencia de este estilo se corresponde aproximadamente con un panorama -evocado más arriba- de cierta circunscripción territorial por aumento demográfico, que impedía ignorar a los vecinos a la hora de tomar decisiones de importancia. Muy evidentes, las grecas podían comunicar mensajes de pertenencia étnica o grupal y de pretensiones territoriales. Su proliferación reflejaría la creciente necesidad de interactuar con otros grupos, informando, advirtiendo y negociando.

No conocemos ninguna prueba crucial que permita decidir entre estas hipótesis y muchas otras alternativas. Sólo alegamos cierta congruencia entre lo que postulan y algunas tendencias observadas en el registro arqueológico.

Se hacen notar dos tendencias en la cuenca del alto y medio río Limay, ambas vinculadas con el incremento demográfico en el largo plazo: una, cuantificable, es la intensificación en la creación de sitios de arte rupestre; la segunda, conjetural, es el cambio de los destinatarios de los signos rupestres, desde el grupo de residencia hacia otros grupos con los que podrían entablarse relaciones de colaboración pero asimismo de competencia y conflicto.

Buena parte de los datos propios utilizados en este trabajo se obtuvieron en el marco de proyectos de la UBA, del Conicet y de la FONCyT dirigidos por la Dra. Amalia C. Sanguinetti de Bórmida. En varios de ellos colaboró la Lic. Mabel Fernández, quien además preparó la base cartográfica utilizada en la Fig. 1. Esta comunicación se enmarca en el proyecto UBACyT F061, Colonización de Nuevos Espacios en la Margen Neuquina del Río Limay durante la Ocupación Prehistórica Tardía: el Caso de Rincón Chico, desarrollado en el Museo Etnográfico merced a la amabilidad del Dr. José Antonio Pérez. Pudimos tomar parte de este simposio gracias a un subsidio de emergencia de la Fundación Antorchas. También nos beneficiamos del apoyo prestado por la Fundación Instituto de Neurobiología. La Lic. Estela Cúneo atendió nuestras consultas. A todas estas personas e instituciones, nuestro reconocimiento. Soy, naturalmente, el único responsable de estas incursiones heterodoxas y de sus errores y omisiones.

Albornoz, Ana M. 1996. Sitios con arte rupestre en los alrededores del lago Nahuel Huapi (Río Negro). Arqueología. Sólo Patagonia. Ponencias de las Segundas Jornadas de Arqueología de la Patagonia. J. Gómez Otero, ed., pp. 123-30. Puerto Madryn: Centro Nacional Patagónico.

Albornoz, Ana M. y Estela M. Cúneo. 2000. Análisis comparativo de sitios con pictografías en ambientes lacustres boscosos de Patagonia septentrional: lagos Lácar y Nahuel Huapi (provincias del Neuquén y del [sic] Río Negro, República Argentina). Arte en las rocas. Arte rupestre, menhires y piedras de colores en Argentina. eds. M. M. Podestá y M. de Hoyos. Buenos Aires: Soc.Arg.Antrop./INAPL.

Amadeo Artayeta, Enrique. 1950. Grutas habitadas por el hombre o casas de piedra en la pre-cordillera andina. Anales del Museo Nahuel Huapi 2: 129-35, láms.

Bednarik, Robert G. 1993. The direct dating of rock art. Rock Art Research 10 (1): 48-51.

González, Miguel H. 1967. Catrie Mapu. Sociedad y cultura del indigenado en Azul (Pcia. de Buenos Aires). Monografías 2: 1-56, láms.

Boschín, María T. 1996. Arte rupestre patagónico: problemas no resueltos y propuestas para su discusión. Anuario del IEHS 9: 323-54.

———. 2000. Sociedades cazadoras del Área Pilcaniyeu, sudoeste de Río Negro: elementos para un análisis territorial. Mundo Ameghiniano 4, 1997: 1-75, láms.

———. 2001. Pueblos originarios. Arqueología de la Patagonia septentrional. Patagonia. 13.000 años de historia. M. T. Boschín, y R. M. Casamiquela, directores, pp. 63-82. Buenos Aires: Museo Leleque/Emecé.

Bruch, Carlos. 1902. La piedra pintada del arroyo Vaca Mala y las esculturas de la Cueva de Junín de los Andes. Revista del Museo de La Plata 10: 173-6.

———. 1904. La Piedra Pintada del Manzanito (Territorio del Río Negro). Revista del Museo de La Plata 11: 71-2.

Casamiquela, Rodolfo M. 1960. Sobre la significación mágica del arte rupestre patagónico. Bahía Blanca: Cuadernos del Sur.

———. 1987. El arte rupestre de la Patagonia. Neuquén: Siringa.

———. 1988. En pos del gualicho. Buenos Aires: Fondo Editorial Rionegrino/Eudeba.

Ceballos, Rita. 1982. El sitio Cuyín Manzano. Estudios y Documentos. Centro de Investigaciones Científicas de Río Negro, 9: 1-64.

Ceballos, Rita y Antonia Peronja. 1984. Informe preliminar sobre el arte rupestre de la cueva Visconti, provincia de Río Negro. Relaciones, N.S. 15, 1983: 109-19.

Crivelli Montero, Eduardo A. 1988. Tres sitios de arte rupestre de la banda rionegrina del área de Alicurá. Anales de la Sociedad Científica Argentina 218: 1-9.

Crivelli Montero, Eduardo A., y Mabel M. Fernández. 1996. Paleoindian bedrock petroglyphs at Epullán Grande Cave, Northern Patagonia, Argentina. Rock Art Research 13(2): 124-28 y contratapa.

———. 2000. Grabados en el piso de cuevas de la cuenca del río Limay (Patagonia septentrional). Datos adicionales y discusión. Comunicación presentada en el V Simposio Internacional de Arte Rupestre (SIARB), Tarija.

Crivelli Montero, Eduardo A., Mabel Fernández, y Ulyses Pardiñas. 1991. Diversidad estilística, cronología y contexto en sitios de arte rupestre del área de Piedra del Aguila. El arte rupestre en la arqueología contemporánea, eds. M. Podestá, M. I. Hernández Llosas y S. Renard de Coquet, pp. 113-22. Buenos Aires: M.M. Podestá.

Crivelli Montero, Eduardo A., Ulyses F. J. Pardiñas, Mabel M. Fernández, Micaela Bogazzi, Adriana Chauvin, Viviana M. Fernández, y Maximiliano J. Lezcano. 1996. La Cueva Epullán Grande (provincia del Neuquén, Argentina). Informe de avance. Præhistoria 2: 185-265.

Fernández, Mabel M. 2003. El arte rupestre de Rincón Chico 2, provincia del Neuquén. Comunicación para el VI Simposio Internacional de Arte Rupestre, San Salvador de Jujuy.

Findling, Ester. 1982. Consideraciones en torno de la pictografía de "Gingin" (provincia del Neuquén). Mundillo Ameghiniano 9: 17-19.

González, Miguel H. 1967. Catrie Mapu. Sociedad y cultura del indigenado en Azul (Pcia. de Buenos Aires). Monografías 2: 1-56, láms.

Gradin, Carlos J. 1988. Caracterización de las tendencias estilísticas del arte rupestre de la Patagonia (provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz). Contribución al estudio del arte rupestre sudamericano. eds. C. J. Gradin y J. Schobinger, 54-67. La Paz: SIARB.

Informe. 2000. Informe académico correspondiente al proyecto UBACyT F061 “Respuesta humana prehistórica ante la restricción territorial: el caso de la cuenca del río Limay”. Buenos Aires.

Llamazares, Ana María. 1982. El arte rupestre del abrigo de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. Relaciones, N. S. 14 (1, 1980): 103-20.

Menghin, Osvaldo F. A. 1957. Estilos de arte rupestre de Patagonia. Acta Præhistorica 1: 57-87.

Nacuzzi, Lidia R. 1991. El sitio La Figura 1 y el área de Pilcaniyeu (Río Negro). Comunicaciones Científicas del Museo de la Patagonia "Francisco Pascasio Moreno", Serie Antropología 2 (2): 25-41.

Neter, John, y William Wasserman. 1973. Fundamentos de estadística. México: Continental.

Pedersen, Asbjorn. 1959. Las pinturas rupestres de la región del Parque Nacional Nahuel Huapi (informe preliminar). Anales de Parques Nacionales VIII: 19-50.

———. 1963. Las pinturas rupestres de la región del Parque Nacional Nahuel Huapi (Provincia del Neuquén) y sus posibles proyecciones prehistóricas. Primer Congreso del Área Araucana Argentina, pp. 167-88. Buenos Aires: Pcia. del Neuquén y Junta de Estudios Araucanos.

———. 1979. Las pinturas rupestres del parque nacional Nahuel Huapi. Anales de Parques Nacionales XIV (1978): 7-43.

Plautz de Freschi, Helga, Helga Smekal y Juan José Yerio. 1975. Grabados rupestres de Mata Molle -valle del Collón Curá, provincia de Neuquén-. Relaciones, N.S. 9: 155-61.

Sánchez Albornoz, Nicolás. 1958-1959. Pictografías de la península de San Pedro (Nahuel Huapi). Runa 9 (1-2): 91-106.

Sanguinetti de Bórmida, Amalia C. y Damiana Curzio. 1985. El sitio Malal Huaca, área de Alicurá, provincia del Neuquén. Noticia preliminar. Comunicación presentada en el VIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Concordia, Entre Ríos.

Sanguinetti de Bórmida, Amalia C., Adriana Chauvin, Damiana Curzio, Eduardo A. Crivelli Montero, y Maximiliano Lezcano. 2000. Arqueología de rescate en el alero La Marcelina 1, Pcia. de Río Negro. III Congreso Argentino de Americanistas. Año 1999, pp. 351-72. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Americanistas.

Schobinger, Juan. 1956. El arte rupestre de la provincia del Neuquén. Anales de Arqueología y Etnología 12: 115-227.

———. 1959. Viaje arqueológico por la provincia de Neuquén. Anales De Parques Nacionales VIII: 145-64.

Silveira, Mario J. 1992. Un sitio con arte rupestre: el alero Lariviere. Relaciones 17 (2), 1988-89: 75-86.

Silveira, Mario J., y Mabel M. Fernández. 1991. Estilos de arte rupestre de la cuenca del lago Traful. (Provincia del Neuquén). El arte rupestre en la arqueología contemporánea, eds. M. Podestá, M. I. Hernández Llosas y S. Renard de Coquet, pp. 101-9. Buenos Aires: M.M. Podestá.

Strecker, Matthias y Paul Bahn, eds. 1999. Dating and the Earliest Known Rock Art. Symposia 1-3 of the SIARB Congress, pp. 53-65. Oxford: Oxbow Books.

Vignati, Milcíades A. 1944a. Antigüedades en la región de los lagos Nahuel Huapi y Traful: I. El enterratorio de puerto Huemul. Notas del Museo de La Plata 9, Antropología, Nº 23 bis: 52-83, láms.

———. 1944b. Antigüedades en la región de los lagos Nahuel Huapi y Traful: III. Pinturas rupestres de los lagos Nahuel Huapi y Traful. Notas del Museo de La Plata 9, Antropología, Nº 25: 95-102, láms.

———. 1944c. Antigüedades en la región de los lagos Nahuel Huapi y Traful: IV. Hallazgos en cerro Leones. Notas del Museo de La Plata 9, Antropología, Nº 26: 103-17, lámina.

———. 1944d. Antigüedades en la región de los lagos Nahuel Huapi y Traful: V. El cementerio del río Limay. Notas del Museo de La Plata 9, Antropología, Nº 27: 119-41, láms.

———. 1944e. Antigüedades en la región de los lagos Nahuel Huapi y Traful: VII. Reliquias indígenas en la región de Traful. Notas del Museo de La Plata 9, Antropología, Nº 29: 149-65, láminas.

Villarino, Basilio. 1972. Diario del piloto de la real Armada ... del reconocimiento que hizo del río Negro ... en el año de 1782. Colección de obras y documentos ... compil. Pedro De Angelis, tomo VIII B, pp. 967-1138. Buenos Aires: Plus Ultra.

CIAFIC/Conicet y Departamento de Ciencias Antropológicas, UBA. e-mail: eduardocrivelli@yahoo.com.ar